Muchas personas se preguntan hoy en día por qué los españoles fueron a la Guerra del 98 sin submarinos. Con más razón -y con más dramatismo- lo hicieron muchos de los oficiales de la Armada en aquellas terribles jornadas; tal y como lo recordaba el entonces teniente de navío Salvador Carvia en un artículo titulado Submarinos, publicado en la Revista General de Marina en abril de 1899. Salvador Carvia, superviviente de la Guerra de Cuba y que algunos años después llegaría a ser Ministro de Marina, relataba cómo los jóvenes oficiales de Marina pronunciaban entre dientes “una sencilla palabra de cinco letras: ¡Peral!”

¿Cómo era posible que habiendo tenido la Armada española el primer submarino de la historia, diez años atrás, les faltara ahora: precisamente, cuando más lo necesitaban? Máxime sabiendo que la Escuadra de Cervera, enviada por el Gobierno español en socorro de las fuerzas sitiadas en Cuba, iba mal aparejada, sin apoyo logístico y con escasa potencia de fuego. Sólo por la pericia y profesionalidad del Almirante Cervera y sus comandantes llegó a las Antillas. Pero acudían al combate con la certeza de que sus probabilidades a la hora de hacer frente a la poderosa marina norteamericana eran más bien nulas.

Para enfrentarse a los acorazados yanquis el Gobierno español envío una Escuadra compuesta principalmente por cruceros y destructores, buques a todas luces inadecuados para hacerles frente. Bien es cierto, que tampoco disponía España de otros buques, ya que los gobiernos de la época habían adoptado la temeraria decisión de no alistar acorazados en la Armada, por considerarlos ¡¡¡obsoletos!!! Esta “innovadora” idea se le ocurrió al Ministro de Marina Beránger y fue respaldada por los dos presidentes de gobierno con los que ejerció su responsabilidad: Sagasta y Cánovas. Al contribuyente español se le había exigido en 1887 un esfuerzo extraordinario de 225 millones de pesetas (la cuarta parte del presupuesto del Estado de entonces), para modernizar la Armada y dotarla del material necesario para hacer frente a sus retos de entonces. El resultado, once años después, no podía ser más desolador: el material a disposición de la Marina no servía ni para garantizar la integridad del territorio peninsular. No se puede decir lo mismo de algunas fortunas personales; que por el contrario, se habían lucrado de forma exorbitante.

Concretamente, en la Escuadra de Cervera, los principales buques eran los cuatro cruceros protegidos: Infanta María Teresa (buque insignia del Almirante), Oquendo, Vizcaya y Cristóbal Colón. Los tres primeros eran demasiado vulnerables al fuego enemigo; ya que su constructor, para mejorar sus beneficios, había empleado como principal elemento en la construcción de los buques la madera; ¡y hasta los mamparos de los compartimentos estancos se habían fabricado con ese material! Además, al ingeniero británico que los diseñó, se le “olvidó” instalar los ascensores para la munición. Por todo ello, el valor militar de estos buques era casi nulo; aunque su estampa era magnífica. El cuarto sí era un buen buque de guerra pero iba a Cuba sin su artillería “de romper”; es decir, sin su fuerza principal (dos cañones de 254mm.). Para colmo de males, la Escuadra iba mal municionada: apenas si tenían cuatrocientos proyectiles adecuados; el resto de la munición era inservible; por lo que su potencia de fuego era escasa. A Cervera y a sus hombres no se les envió al combate: ¡se les envió al martirio!

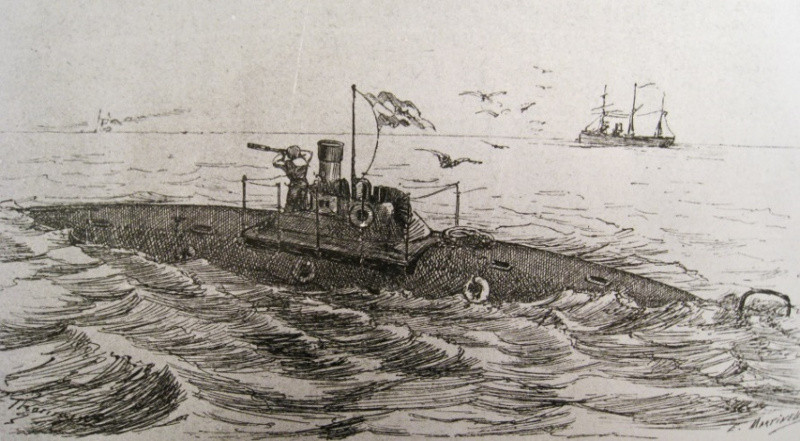

Con razón se acordaban Carvia -y otros muchos oficiales- del submarino que había inventado Isaac Peral en 1885: “¡Ah, si tuviéramos un Peral...! Decían muchos... Y era verdad…de existir uno en la bahía de Manila, acaso hubiera tenido tiempo de llegar a ponerse a tiro en los cuatro meses que duró la guerra, acaso con uno en Cuba, ni hubiese sido tan cómodo sostener un bloqueo, ni tan fácil cerrar el puerto, ni tan libre de riesgos enviar por docenas los transportes de tropas.” Esto lo dejó escrito este oficial de nuestra Armada: testigo excepcional de tan ingratos momentos.

A muchas millas de distancia, otro marino se acordaba de esa “sencilla palabra de cinco letras”, pero en sentido bien diferente. El marino al que nos referimos era el Comodoro Dewey, al que el Gobierno de los EE. UU., había confiado la primera misión ultramarina de importancia para aquel país: la conquista de las Filipinas. Dewey respiraba aliviado en su puesto de mando, a sabiendas de que en Manila no había submarinos con los que enfrentarse. La decisión de crear el Servicio de Inteligencia Naval en 1882 y los gastos ocasionados por esta nueva sección -muy cuestionada en algunas esferas de la Marina americana- había merecido la pena: debía pensar Dewey en aquellos momentos.

Durante el transcurso de la guerra se enteró que había sido apresado el cañonero Leyte, cuando su comandante trataba de salvar las vidas de numerosos soldados españoles heridos -y también civiles- que había ido rescatando de las manos de los guerrilleros filipinos. Se enteró que el comandante del Leyte era Manuel Peral Caballero, hermano pequeño del inventor, y quiso conocerlo personalmente por lo que le hizo llevar a su presencia nada más enterarse de su apresamiento y se encargó personalmente de que se le tratara de la mejor manera posible.

Unos años después, concretamente en 1900, el entonces almirante Dewey reconoció ante el Congreso de los EE. UU., que de “haber tenido los españoles en Manila uno o dos de los submarinos inventados por Peral le hubiera sido imposible lograr la victoria”. Esta confesión no la hizo por motivos de reconocimiento o de justicia, sino para convencer al cicatero Congreso de la conveniencia de invertir los 150.000 $ que costó el primer submarino americano: el USS Holland, una réplica con prestaciones inferiores a las del Peral; a pesar de haber sido botado doce años después.

Pero a todos nos sigue rondando por la cabeza la pregunta de por qué los españoles no disponían del arma submarina en 1898 si su programa submarino se había adelantado en quince años a los de las naciones más desarrolladas del mundo. La respuesta no es sencilla, pero hoy conocemos algunas claves que antes ignorábamos.

En agosto de 1885, el entonces teniente de navío Isaac Peral Caballero, profesor de Física en la Academia de Ampliación de Estudios (Escuela Superior de la Marina), comunica a sus superiores jerárquicos que creía haber resuelto el problema de la navegación submarina. Las dos personas a las que se lo informa son Juan B. Viniegra y Cecilio Pujazón, directores respectivamente de la Academia y del Observatorio astronómico de San Fernando; ambos de reconocida reputación científica dentro y fuera de España.

La noticia del invento es recibida con cierto escepticismo, ya que Peral sostiene que la propulsión del nuevo buque se hará por medio de la electricidad y hasta esa fecha, lo máximo que se había logrado en la propulsión de máquinas mediante energía eléctrica, era lo que había conseguido Siemens en Berlín al instalar un pequeño motor eléctrico de 7,5 cv, con el que consiguió mover un tranvía experimental. Isaac Peral pretendía, nada menos, que desplazar por debajo del mar un buque de entre 120 a 130 toneladas y con potencia suficiente para navegar a 8 nudos y vencer las poderosas corrientes submarinas. Sin embargo, tras una exposición pormenorizada y en detalle de todos sus cálculos, consigue convencerlos de la veracidad de su aserto.

La buena nueva es transmitida al entonces Ministro de Marina, Almirante Pezuela, que al venir avalada por Pujazón, le otorga bastante credibilidad. Pezuela dicta que se efectúen ciertas pruebas preliminares, involucra al Centro Técnico de la Armada y declara el proyecto “alto secreto militar”. Pero poco tiempo después fallece el rey Alfonso XII y se produce un relevo de Gobierno: en diciembre de 1885 cesa Pezuela y es remplazado por Beránger. Con Beránger en el ministerio se bloquea el proyecto que queda aparcado siete meses sin causa alguna. El nuevo ministro crea un Plan de Escuadra nuevo con un presupuesto extraordinario de 225 millones de pesetas y en el que, inexplicablemente, se eliminan los acorazados: únicos buques de guerra capaces de sostener un combate naval. Estando Beránger en el poder se detecta, por primera vez, la interferencia respecto del proyecto del submarino de uno de los peores traficantes de armas que ha habido en la Historia: Basil Zaharoff, conocido más adelante como el Mercader de la Muerte.

En octubre de 1886 Beránger dimite de su cargo, pero deja blindado el Programa Naval para que nadie pueda cambiarlo. Poco antes de dimitir desbloqueó el proyecto del submarino y se decidió, por fin, a dar curso a lo previsto por Real decreto de 16 de diciembre del año anterior, que estipulaba que, tras la prueba preliminar, debía pasar el asunto al Centro Técnico de la Armada; el cual, acto seguido, emitió informe favorable.

Le sustituyó en el cargo Rodríguez Arias, que venía de la Capitanía General de Cádiz y, por tanto, conocía bien los trabajos de Peral y, además, los tenía en buena estima. Con él en el Ministerio las cosas fueron algo mejor para el inventor. Pero su jefe Sagasta, Presidente del Gobierno, era opuesto al desarrollo del arma submarina y esto contrarrestó sus buenas intenciones.

El proyecto del submarino siguió adelante, no sin dificultades, ni sin trabas. Aún tuvo que pasar otras dos pruebas previas a la autorización definitiva; en una de las cuales, precisamente la que tenía que verificarse en presencia de la Reina y de los dos ministros militares, sufrió un sabotaje que recuerda mucho a los que tan a menudo efectuó Zaharoff, el Mercader de la Muerte, contra sus competidores.

No debemos olvidar que por estas fechas la empresa Maxim & Nordenfelt, que dirigía este extraño individuo, trataba de vender falsos submarinos a varios países y de hecho, estafó a los gobiernos griego, turco y ruso con tres artefactos diseñados por Garret y por el propio Nordenfelt, que se hundieron en las primeras pruebas efectuadas. Noredenfelt había reclutado a Zaharoff, dos años antes, en los bajos fondos de Estambul, donde había logrado una merecida reputación en el mundo del hampa.

Isaac Peral, a diferencia de otras víctimas de Zaharoff, salió airoso de la prueba, pero aún tardaría la pesada y burocrática administración del Ministerio unos cuantos meses en aprobar definitivamente la construcción del primer submarino de la historia: concretamente, el 20 de abril de 1887. En esta fecha y por Real Orden, se facultaba al inventor para que, con la “mayor urgencia”, procediera a la fabricación de su submarino y decretaba “máximo secreto” todo el asunto. Ni lo uno ni lo otro se observaron como exigía la Jefatura del Estado. La noticia puso en estado de alerta al gobierno americano y al trust de armamentos británicos: el Servicio de Inteligencia Naval, creado apenas unos pocos años antes y pionero del espionaje en USA, puso a sus peones a trabajar, dentro y fuera de España; además, el Gobierno americano convocó un concurso para desarrollar su propio programa submarino, pero resultó un estrepitoso fracaso. En paralelo, varios fabricantes británicos trataron de negociar con Peral para que les vendiera su invento; entre ellos, Thomson y Nordenfelt con Zaharoff; este último se sirvió de un oficial de la Armada española, el capitán de fragata Concas, para tratar de contactar con Peral, pero el inventor se mostró inflexible en su postura de que su invento era “o para su patria o para nadie”.

Previamente a estos hechos, en enero de 1887, el nuevo ministro había conseguido la aprobación del Programa Naval que había dejado asegurado su antecesor. Al calor de este presupuesto extraordinario surgieron algunos negocios no muy limpios. Destacaremos tres por su importancia y por sus consecuencias:

Astilleros del Nervión, empresa que fundó José María Martínez de las Rivas, estrechamente relacionado con Cánovas del Castillo. Se le adjudicaron los tres cruceros principales del programa aun cuando ni si quiera tenían comenzadas las obras de los astilleros donde debían construirse. Martínez de las Rivas se asoció con Charles M. Palmer, el mayor fabricante privado de buques de guerra para la Royal Navy. Como era de prever Palmer consiguió “estrangular” a su socio español, que en 1892 tuvo que presentar suspensión de pagos. El Gobierno se vio obligado a intervenir la sociedad y negociar directamente con Palmer y con él, como único interlocutor, se finalizaron las obras de los tres cruceros más importantes del Programa: Infanta María Teresa, Oquendo y Vizcaya (de los que ya citamos anteriormente).

Astilleros Vea-Murguía, de la familia del mismo nombre, a diferencia de los anteriores, no llegó a tener astilleros propios y se sirvió de los de la Marina en La Carraca. Se le adjudicaron varios barcos pero sólo pudo llevar a buen puerto el crucero protegido Carlos V que no estaba finalizado en 1898, por lo que no pudo alistarse con la Escuadra de Cervera. También tuvo dificultades financieras análogas a los astilleros vascos.

The Placencia de las Armas, Co. Ltd., fábrica de armamento adquirida por Maxim & Nordenfelt en 1888, radicada en la localidad guipuzcoana del mismo nombre. Las negociaciones de la compraventa las llevó directamente Zaharoff, que sería nombrado Director de la empresa con sede en Londres. La factoría, hasta entonces llamada Euscalduna, fabricaba bajo licencia fusiles Remington que vendía a varios ejércitos europeos. Zaharoff compró Euscalduna a sus propietarios de entonces: la acaudalada y poderosa familia anglo malagueña Heredia-Livermore, que mantenía estrechas relaciones con dos políticos malagueños muy poderosos: Cánovas y Romero Robledo. Además, una de sus hijas estaba casada con Francisco Silvela. Los tres tuvieron elevadas responsabilidades en los gobiernos de la época. A nadie pareció preocuparle que se vendiera una de las mejores fábricas de armamento españolas a una sociedad extranjera, ni que uno de sus propietarios fuera competidor directo de Isaac Peral, ni que el otro, Maxim, fuera ciudadano norteamericano, estando ambos países en plena situación de beligerancia. Como Director de la factoría se nombró a un joven oficial de la Marina española: el teniente de navío José María Chacón Pery.

Peral, con la aprobación del Gobierno, se puso rápidamente en marcha y tal como se le pedía, y en un tiempo record, finalizó las obras del submarino. Todo el material se adquirió en el extranjero, incluido el acero.

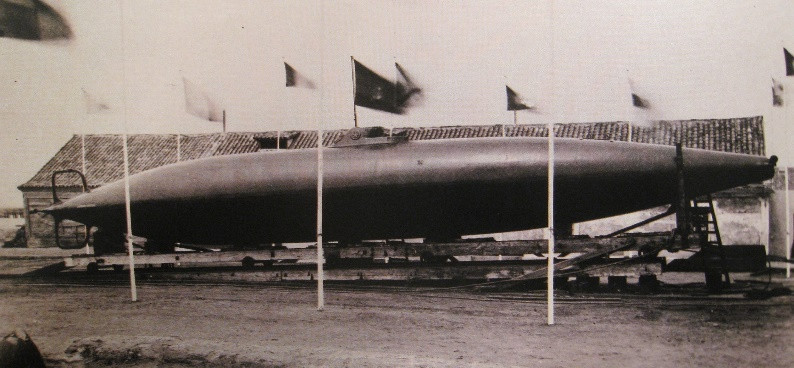

Los principales dispositivos eléctricos se fabricaron por las mejores empresas, pero bajo su dirección y según su propio diseño: nunca antes se habían construido motores ni acumuladores semejantes. La construcción y el montaje final se hicieron, también bajo su dirección y supervisión, en los Astilleros de La Carraca (San Fernando). Superando obstáculos y sorteando algún sabotaje más, detrás de los cuales estaba la misma mano, el 8 de septiembre de 1888 se botaba el primer submarino de la Historia.

Durante los años 1889 y 1890, Isaac Peral junto con los otros diez tripulantes del submarino efectuaron, y muy satisfactoriamente, cuantas pruebas se le exigieron: navegó dentro y fuera del agua, en la bahía y en alta mar, disparó torpedos sumergido y sin sumergir, realizó ejercicios tácticos de ataque y defensa; diurnos y nocturnos. De todos ellos siempre salió exitoso regresando a puerto con la tripulación, sana y salva. A presenciar las pruebas en la bahía de Cádiz acudieron periodistas españoles y extranjeros y asistieron buques de guerra de todas las marinas del mundo que saludaron con honores militares la gesta. Pero, extrañamente, ninguna autoridad civil ni militar española se dignó a visitar Cádiz en aquellos días. El submarino contaba con elementos totalmente novedosos, que luego han incorporado todos los submarinos convencionales posteriores: propulsión eléctrica, tubo lanzatorpedos, periscopio, corredera eléctrica, giroscopio, aguja compensada, etc. Todos los testigos de esta hazaña enmudecieron de asombro.

Por desgracia, desde prácticamente el inicio de sus trabajos se venía tejiendo en su contra un poderoso complot que acabaría por destruir su obra. Desde antes incluso de la botadura ya se había iniciado una campaña en determinados medios muy hostil hacia el submarino. La prensa más cercana al poder, la que dependía directamente de políticos afines al sistema: La Época, El Correo y El Globo; que representaban el pensamiento de Cánovas, Sagasta y Castelar, respectivamente, le acosaban directamente. Dentro de la propia Marina, algunos miembros se habían incorporado a las filas de los críticos, y en algunos casos, habían vulnerado el secreto estipulado por el propio Gobierno. De entre los enemigos más acérrimos del Cuerpo debemos destacar a los siguientes: el capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, que había sido Agregado Naval en Washington durante cinco años; el teniente de navío Francisco Chacón Pery, hermano de José María del que hablamos más arriba y el capitán de fragata Víctor Concas, que había estado destinado en la Comisión de Marina en Londres, amigo personal de Cánovas y que había tratado de que Peral aceptara, sin éxito, entrevistarse con Zaharoff. De entre los políticos hostiles debemos destacar a Cánovas, Sagasta, Castelar, Romero Robledo y Francisco Silvela.

Al final de las pruebas oficiales del submarino, en julio de 1890, tal y como estaba previsto, se reunió una Junta Técnica, nombrada al efecto, para dictaminar sobre la utilidad militar del invento. Previamente, había ocurrido un hecho singular: la Junta se había formado con los más acreditados miembros científicos de la Armada, pero poco antes de reunirse por primera vez, se sustituyó a Joaquín Bustamante, hombre muy solvente en la materia, por Francisco Chacón Pery muy alejado del nivel del resto de los miembros y que además se había pronunciado públicamente en contra del submarino de Peral. Tampoco se puede pasar por alto que su hermano estaba trabajando para una empresa que había tratado de “sobornar” al inventor. En cualquier caso, la Junta emitió un riguroso y completo informe sobre el submarino y sus características, concluyendo que el Programa submarino debía seguir adelante y confirmando que Isaac Peral había inventado el submarino y había logrado lo que nunca antes había hecho hombre alguno.

Contra el informe colegiado de la Junta, emitió voto particular Francisco Chacón. En paralelo, se había nombrado un fiscal para la causa de la concesión de la Laureada de San Fernando a los tripulantes del submarino. La persona designada fue Víctor Concas que aprovechó la ocasión para emitir un durísimo informe contra el inventor, contra los tripulantes y contra el propio submarino en sí, ya que se consideraba “obligado a conjurar esta amenaza”. Y ello, a pesar de que no era para lo que se le requería. Llegó a pedir que se encarcelara a Isaac Peral y al resto de oficiales. Las conclusiones de Concas fueron un puro disparate y merecieron el reproche y la descalificación global del Fiscal Togado del Consejo Superior de Guerra y de Marina por “defecto de forma” y por estar “mal hecha la instrucción de la causa desde el principio hasta el final”; razón por la cual solicitaba fuera sancionado su autor. Pero el Gobierno, haciendo caso omiso, prefirió premiar a Concas con el mando del buque Escuela de la Armada. Tanto el informe de Concas como el de Chacón sirvieron de “munición” para los enemigos del submarino.

En septiembre de 1890, el nuevo Gobierno debía tomar una decisión respecto del submarino. Habían vuelto al poder Cánovas y Beránger y estaba claro que ninguno de los dos tenía la menor intención de seguir adelante con el proyecto. Tampoco Sagasta lo hubiera hecho, pero ya no era asunto suyo. Políticamente la situación era compleja debido a que el informe de la Junta Técnica era favorable y la mayoría del pueblo apoyaba sin reservas al inventor. Pero la solución era sencilla y el periódico de Sagasta, El Correo, la predijo con exactitud: se ocultaría el informe de la Junta, se involucraría a otras instituciones y se perdería tiempo con el objeto de enfriar el entusiasmo popular.

Beránger constituyó, poco después, un Consejo Superior de la Marina, bajo su presidencia, a la medida de lo que buscaba; compuesto en su mayoría por jefes de la Marina, o muy mayores, o que llevaban muchos años en destinos administrativos, o de su máxima confianza. Se nombró secretario de dicho consejo al capitán de fragata Emilio Ruiz del Árbol, públicamente hostil al submarino. El Gobierno, infringiendo lo dispuesto en la Real Orden vigente, le encomendó que examinara el asunto, cuando lo previsto es que fuera el propio Consejo de Ministros quién lo resolviera. Para facilitar más la tarea de manipulación se estableció que las reuniones deliberativas comenzaran a partir de las nueve de la noche.

El 4 de octubre, el citado Consejo emitió un informe muy ambiguo que se dedicaba más a descalificar la personalidad del inventor que a juzgar técnicamente su obra, pero del que se concluía que “no había invento ni en el conjunto del submarino ni en ninguno de sus elementos” y además, atribuía a la “casualidad” sus más que evidentes logros. Se remitió el informe -en el que se apreciaban ciertas manipulaciones- al Consejo de ministros que lo suscribió al cien por cien e hizo creer que era el informe de la Junta Técnica el que suscribía. Con este hecho el Gobierno, aparte del engaño, cometió un grave delito de prevaricación al asumir que no había invento ni en el todo ni en la parte; ya que, el ministerio correspondiente había concedido, en marzo anterior, la patente de la batería inventada por Peral (dato que los miembros del Consejo Superior de la Marina seguramente ignoraban).

En noviembre, se instó a Isaac Peral a que entregara bajo inventario su submarino y, con ello, se dio muerte definitiva al primer programa submarino del mundo. Peral cumplió escrupulosamente la orden y, acto seguido, pidió la licencia absoluta que suponía su baja definitiva en el Cuerpo. Lo hizo para poder explicar a la opinión pública lo sucedido realmente y no lo que falazmente había difundido el propio Gobierno y la campaña feroz de descalificaciones y difamaciones que se había urdido en su contra. Pero no pudo hacerlo pues se le condenó al silencio: su manifiesto fue censurado y además, se le privó ilegalmente, y por tres veces consecutivas, del escaño parlamentario que ganó legítimamente. El Consejo de Ministros recompensó al Secretario del Consejo Superior de la Marina, Ruiz del Árbol, con la Orden de Carlos III por “los servicios prestados”.

El inventor se trasladó a Madrid, en cuanto obtuvo la licencia, para operarse de un cáncer que se le había manifestado en octubre de 1889 y que le había perjudicado de forma ostensible durante el periodo final de las pruebas. No quedó curado pero le dio tiempo a crear la primera industria eléctrica de importancia que hubo en el mundo. Montó una fábrica de acumuladores en Madrid y varias empresas diseminadas por toda la geografía nacional para electrificar municipios, empresas, máquinas e instalaciones de todo tipo. Sólo por estos hechos merecería reconocimiento universal, pues fue pionero de la Segunda Revolución Industrial. Su salud se fue deteriorando muy deprisa y desde 1891 hasta 1895 sufrió cuatro graves intervenciones quirúrgicas; no pudiendo sobrevivir al postoperatorio de la última, que le fue practicada en Berlín, cuando estaba a punto de cumplir 44 años.

Su obra, en materia eléctrica, fue continuada por Tudor que adquirió su innovadora batería y la vendió por todo el mundo. Y con ella volvieron a navegar los submarinos.

Tres años después, en 1898, los Estados Unidos declaraban la guerra a España. En abril, un poco antes de que comenzaran los combates, el entonces capitán de navío Emilio Ruiz del Árbol, que estaba destinado en Cuba como Jefe de la Estación de Matanzas, desertó de su puesto y se marchó a los EE. UU. La prensa americana informó que se había detenido a un pasajero del mercante Panamá con documentación falsa a nombre de Remigio Zapatero que portaba una “carta cifrada” pero que se le había identificado como un oficial de la marina española que había estado destinado, años atrás, en Washington. El detenido estaba en Cayo Hueso, sede del Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval. La prensa americana no volvió a informar sobre este asunto. La prensa española sí que informó de la presencia en Washington, en plena guerra, de Emilio Ruiz del Árbol, que se alojaba en el mismo hotel en el que lo hacían los congresistas forasteros y de su posterior viaje a Nueva York.

Precisamente, en Washington habían ahorcado por esas fechas a un ciudadano inglés sospechoso de ser espía a favor de España. En 1899, tras firmarse el armisticio, regresó a España. Ni en EE.UU. ni en España le fue aplicado el código penal militar, tal y como suele hacerse con los presuntos delitos de deserción, espionaje o traición. En 1901 vivía plácidamente retirado en Segovia.

¿Por qué los españoles no tuvieron submarinos ni en Cuba ni en Manila en 1898? nos preguntábamos al principio: la respuesta no es sencilla, ciertamente…